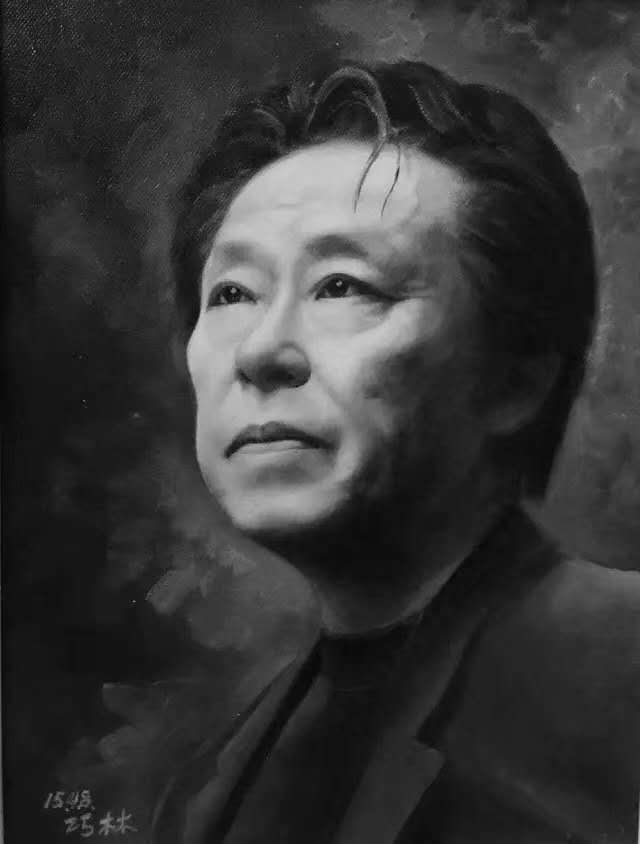

2020当代中国书画百杰人物国家一级美术师袁巧林

摘要:在这个时代,涌现了许许多多富有时代气息、个人风格鲜明的艺术家。他们以传承与发展中华优秀传统文化为己任,不断努力,不断创新,通览古今,融贯中西,使中国书画艺术呈现出崭新的面貌,将中国艺术逐步推向世界艺术之顶峰。为积极弘扬中国传统文化,发掘展示当代艺术家风采及优秀作品,推选《2020当代中国书画百杰》,大力弘扬中国传统文化,面向全国及大众展示这个时代杰出艺术家。

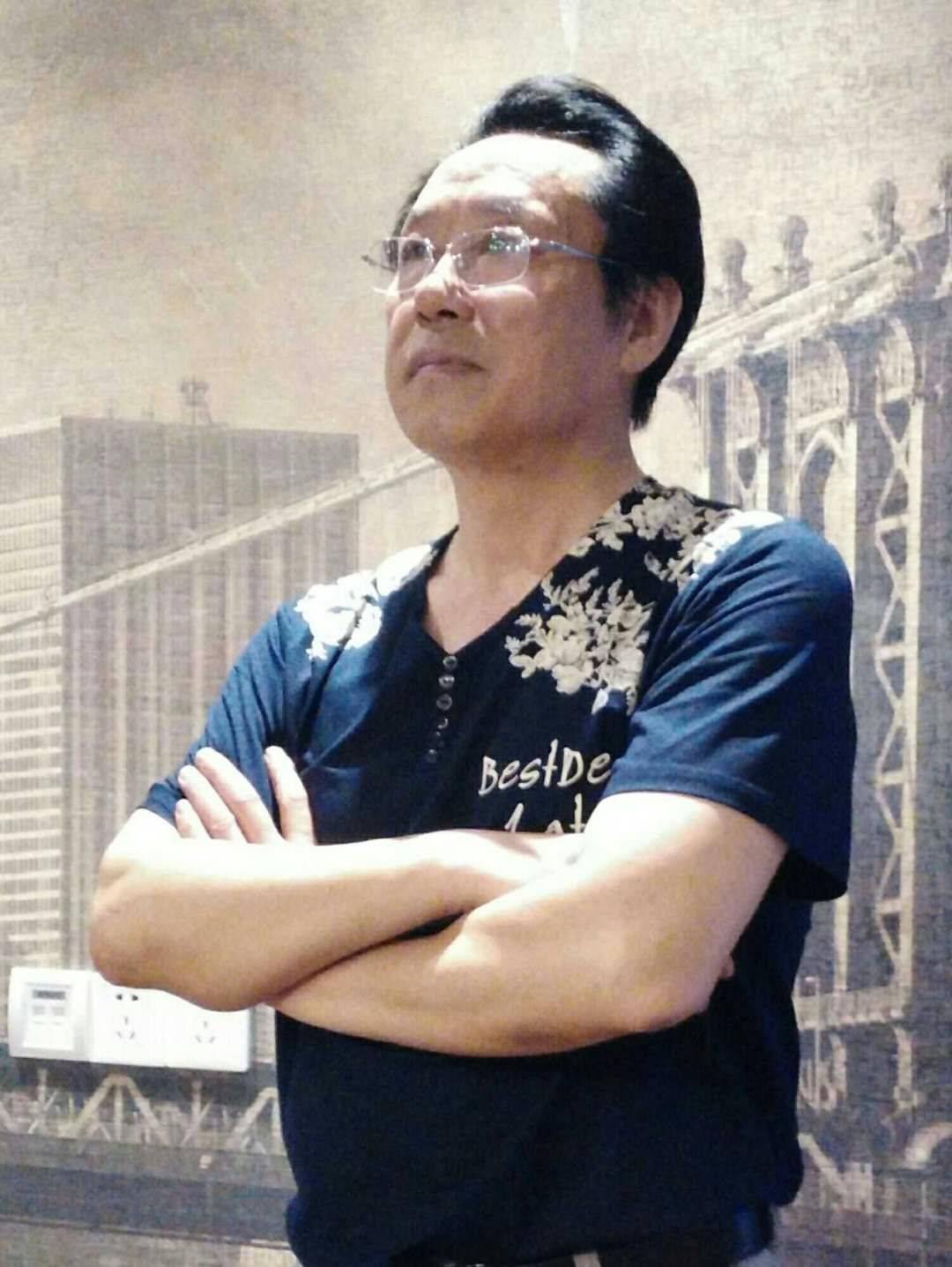

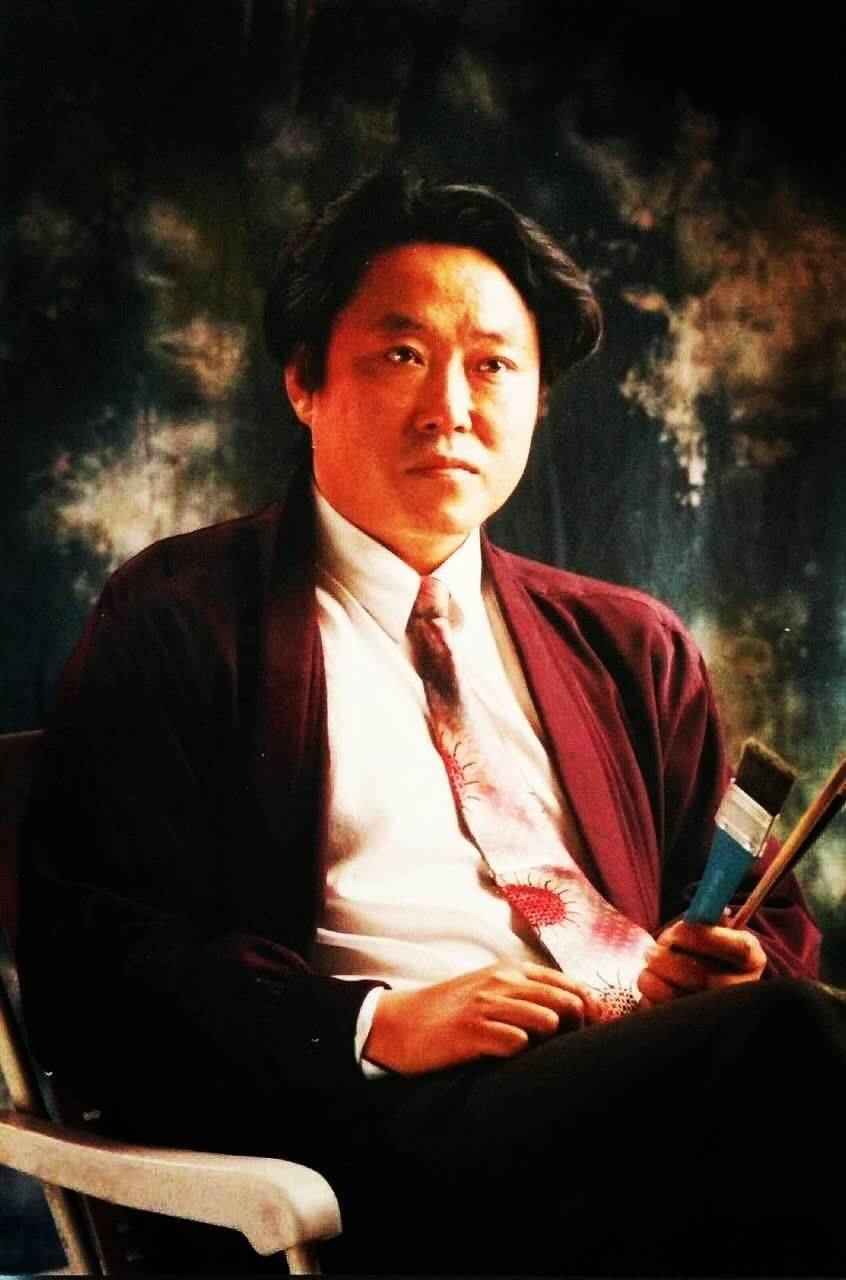

袁巧林,江苏常州人。常州金杯教育、学纳思教育特聘书画教师,国家一级美术师,江苏文联注册书画教师,常州市油画协会会员,常州艺术交流协会书画学会会员,常州市美术家协会会员,常州市书法家协会会员,刘海粟美术馆特聘研究员,中国华夏万里行书画家协会会员。

袁巧林老师从事美术职业三十多年,其作品曾被国内外多家刊物发表过。其油画、国画、书法作品被多家机关、企业、个人收藏。

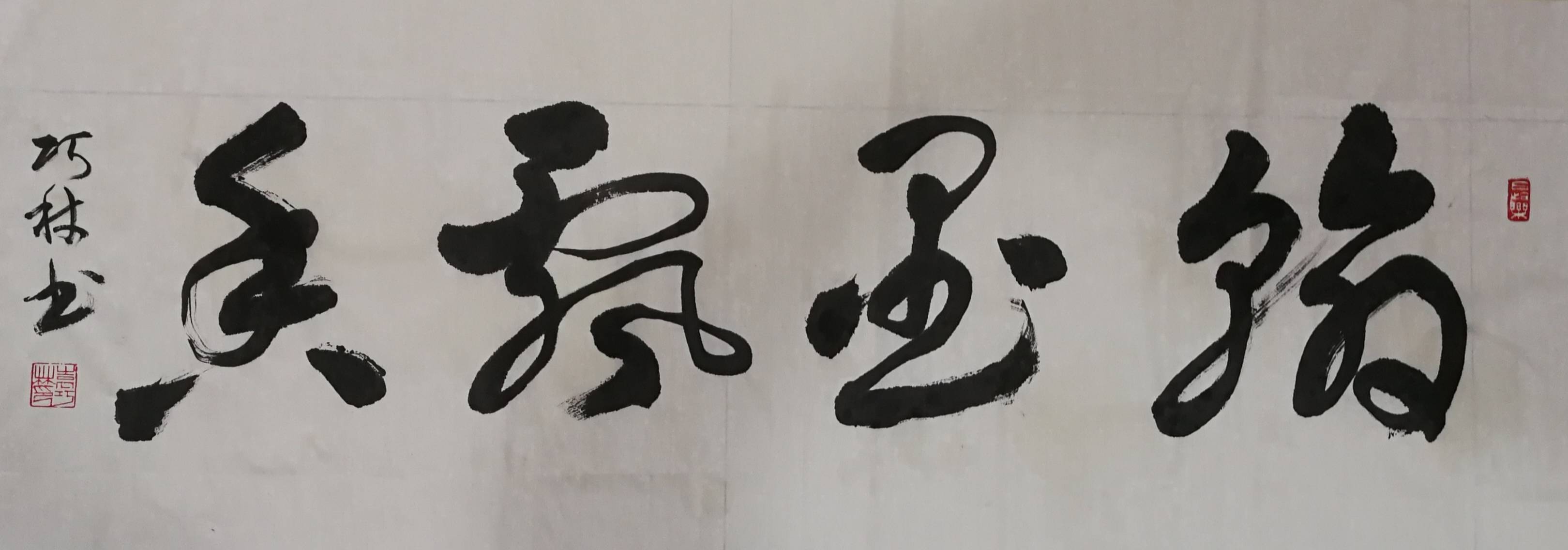

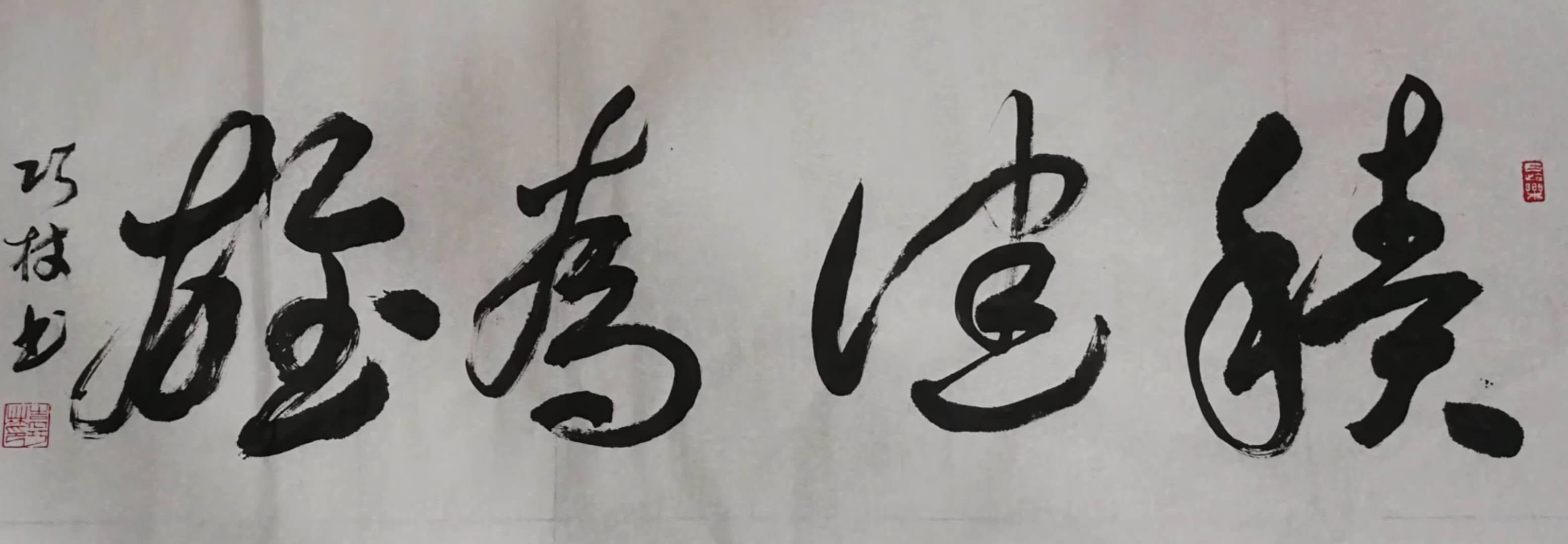

因象立意,品物皆春

中国画在“修复”传统方面似乎较见成效,它不仅是中国人宇宙意识与生命情怀的具体表现,更以鲜明的艺术特色、丰富的表现形态承载了中华民族的文化精神。进一步说,这种浸染了丰厚文化的视觉艺术,在视觉与文化的联接上,在民族审美的思维方式和表现方式上,在心、手、眼的和谐一致上,在传统与现代之间的汇合上,前人所积累的创作经验,无论表现为作品形态还是理论形态,在继续前行的路上,并不都是沉重的负担,或者过时的陈言,更像是穿越历史迷雾的指南针。因此,在衔接中国画艺术的承与变上,就需要天才的敏悟和学者的智慧。

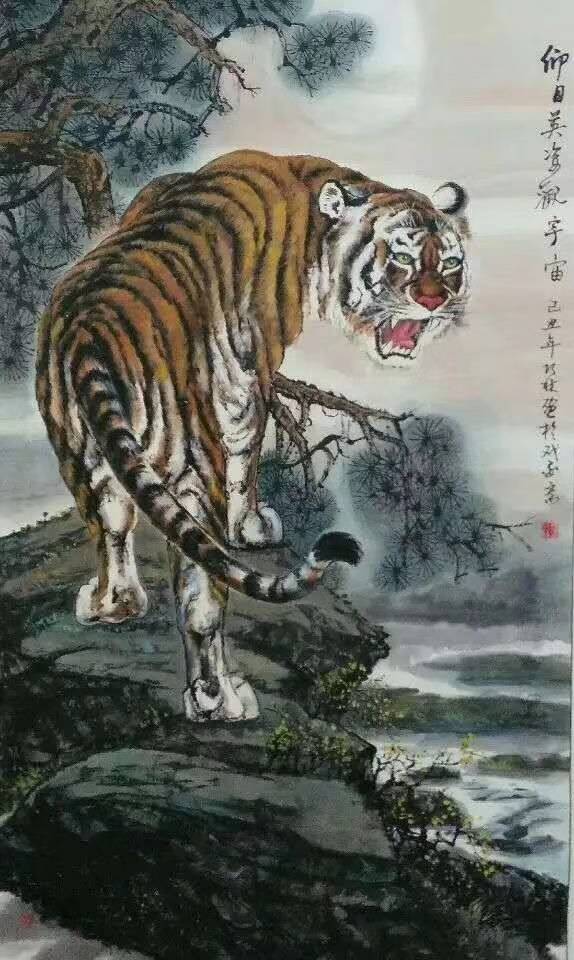

理解袁巧林先生的画,必须有一种深入的能力,深入他的语言、形式、思想,深入人物的姿态、笔墨的意味、精神的要求等等,更重要的是需要深入到他生活的张力中去,一种对冲的现实状态,一种相互反驳相互生成的角色转换,一种自我博弈自我挣扎的内心语境,这是张力的源泉,表达的发动机。

我想,对于袁巧林先生而言,现实生活的反斥力,加强了他绘画的能量,加强了他本质的人性的一面。因此,他的画显得格外直接,但这是一种内化的直接,有时候它会要求一种强悍的简约,要求主题上的单纯与醒目,所以,他的画并不复杂,就是在这种不复杂里寻求一种深度,寻求一种与生活和精神相键链的张力,内部的生机来源于此。

从某种意义上讲,这是一种处境意识的作用,强调内化的画家总是喜欢暗自修炼自我的反思。对袁巧林老师来讲,从古典的油画到江南水乡特色,从青果巷到人物素描,从传统到前卫,无时无刻被各种艺术形态与思潮全方位地击打,他不得不反思自我的价值,正是这样一种反思式的处境意识,能够让他清醒地意识到自己所长,自己笃定坚守的那一份执着表述,一种现代意识的中国画表述。无疑,这是现实经验的结果,袁巧林老师就是在这种现实经验的基础上建立自己生趣盎然的理想世界的。

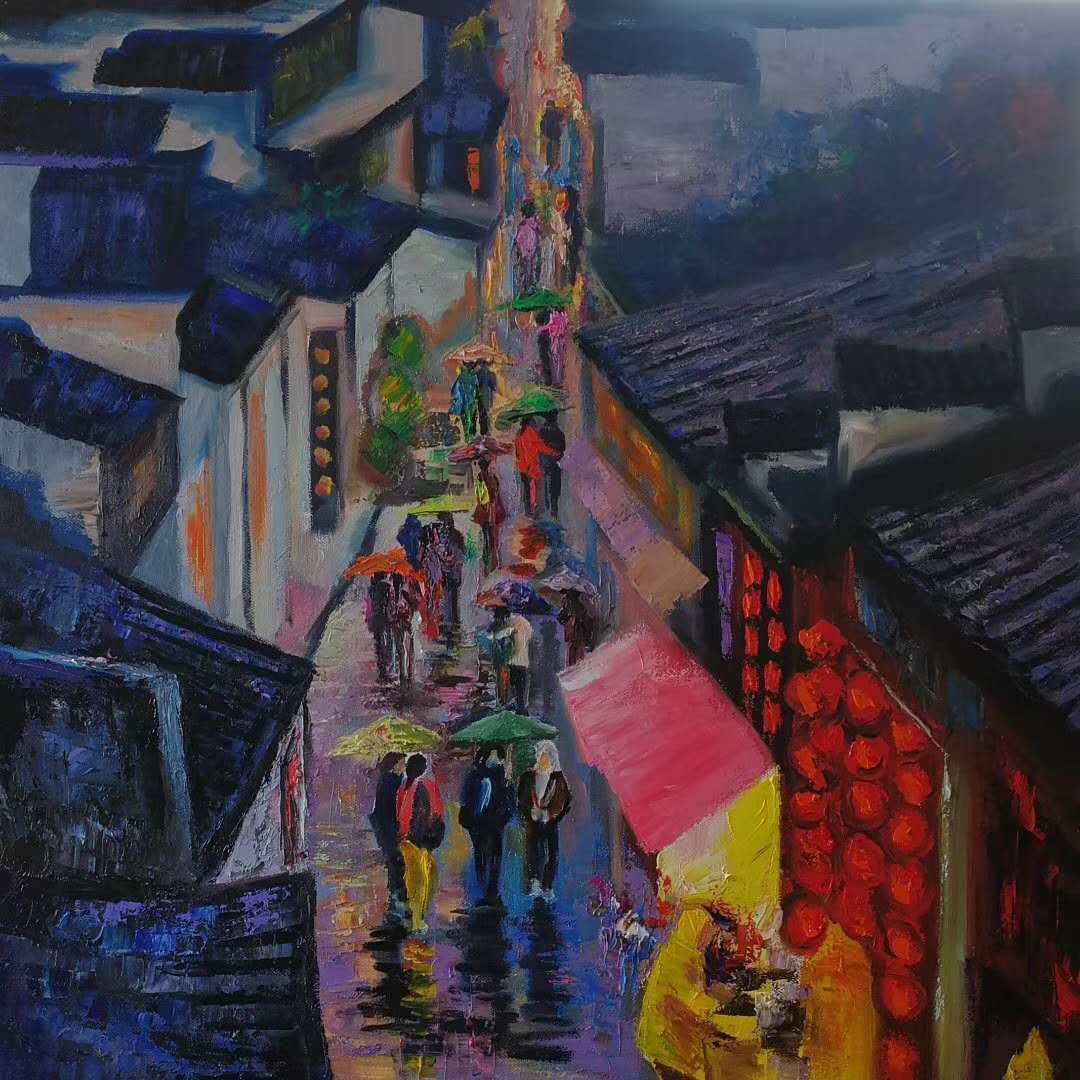

《青果巷》这幅作品中,画面中唯一个实景的人作为传递“虚境”的通道,传递的是画外的世界,带来了无限的想象,是道家所谓的“虚和无”,而背景的人物处于在画面之中的封闭空间之中,撑着一把伞,但是她所看到的世界则是我们眼前的,是实的,是道家所谓的“实和有”,一虚一实之间建构出“道”,在光影与色彩上,主人的衣服用一块饱和度极高的红色,在大面积的“黑”中,红成为“实”,是中心,是唯一一个具有明确的色彩指向的区域,颜色的经营也可以指向中国画中的实与虚。

我认为,西方写实是一种“象”的描绘,而中国艺术的精神是一种“道”的体现,中国艺术本土化,一个重要的命题即使实现利用“象”反应“道”,将画面所有的元素调动起来去接近“道”的审美世界。

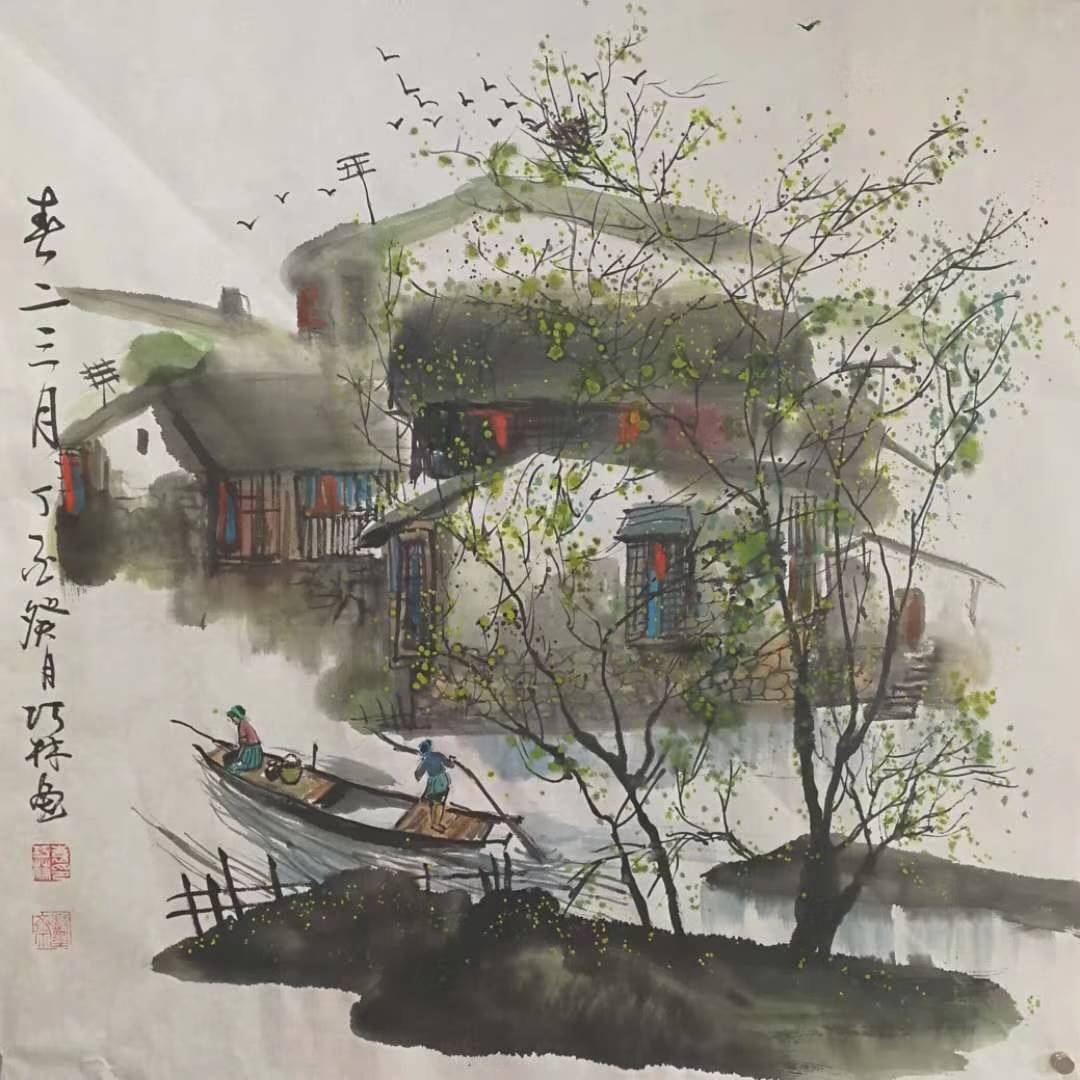

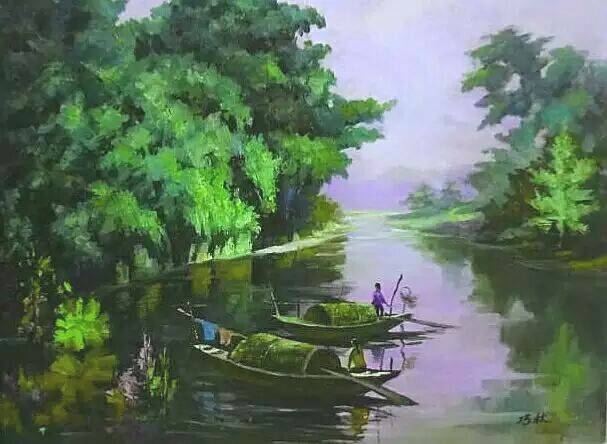

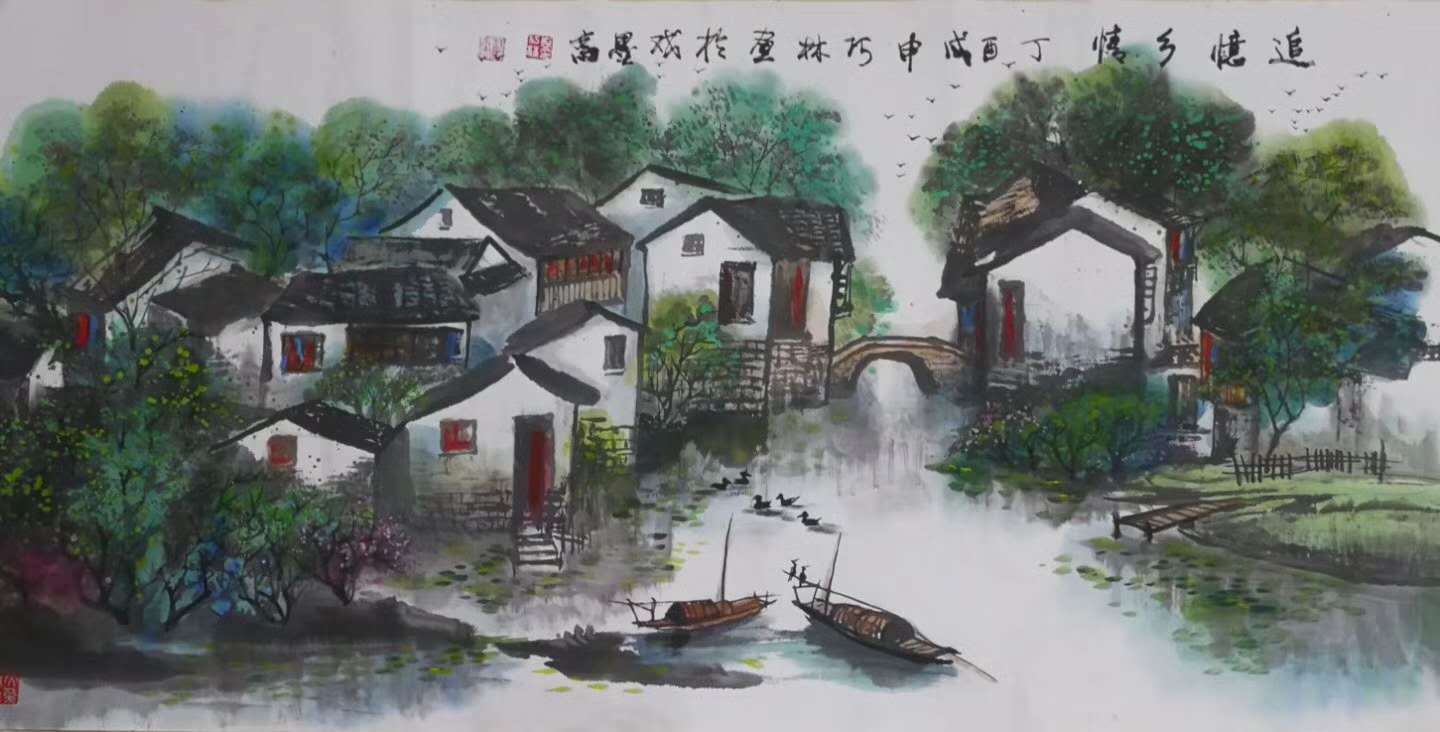

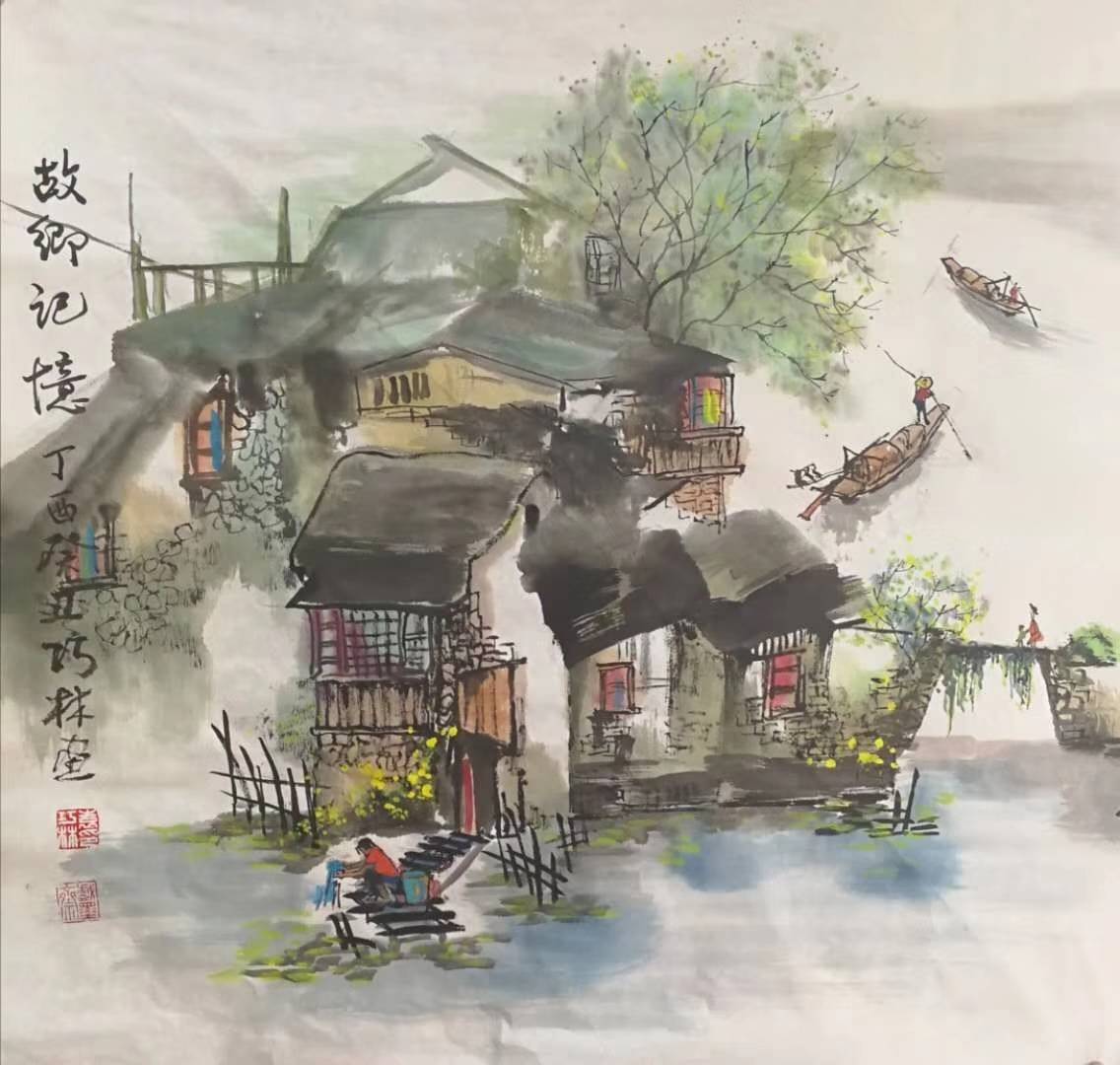

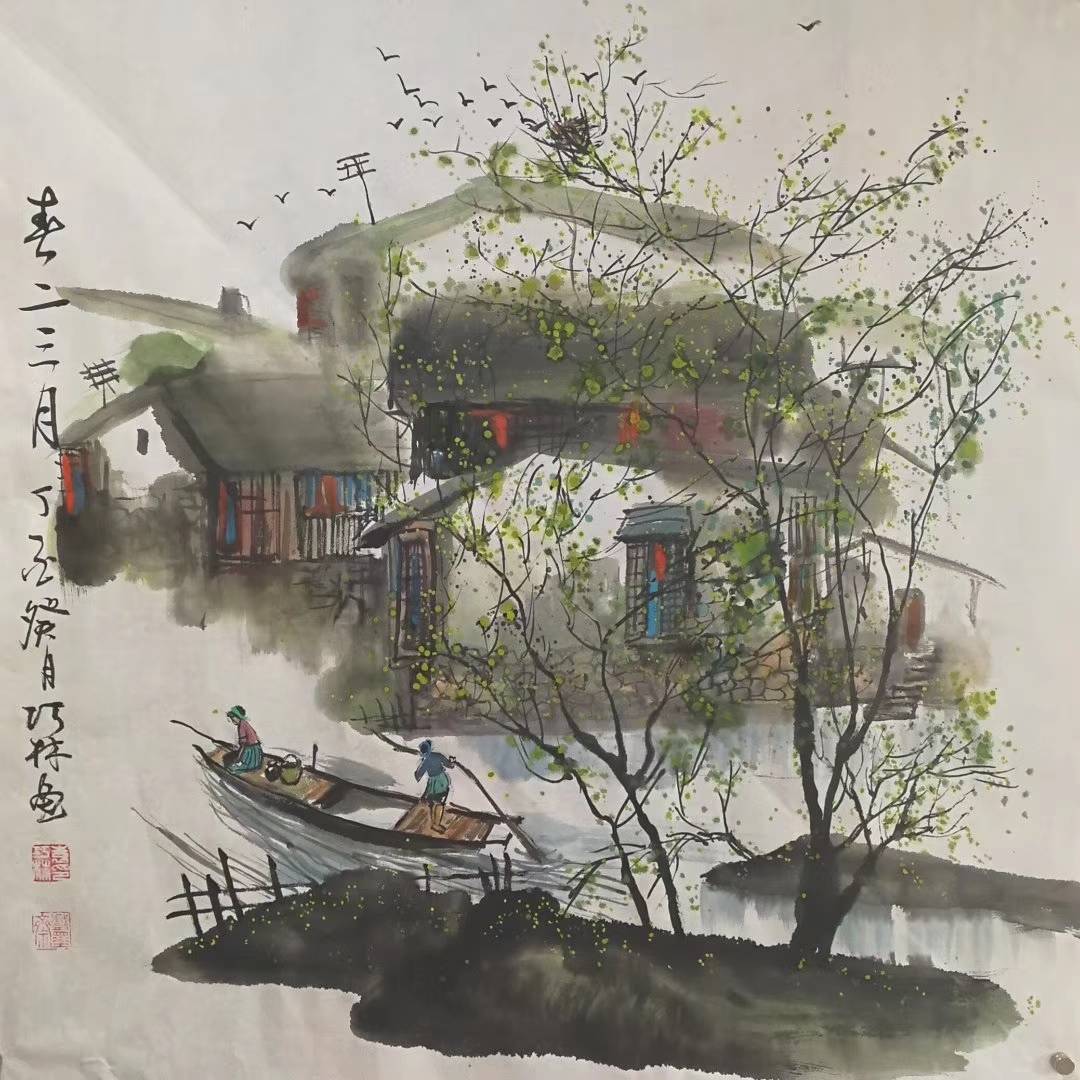

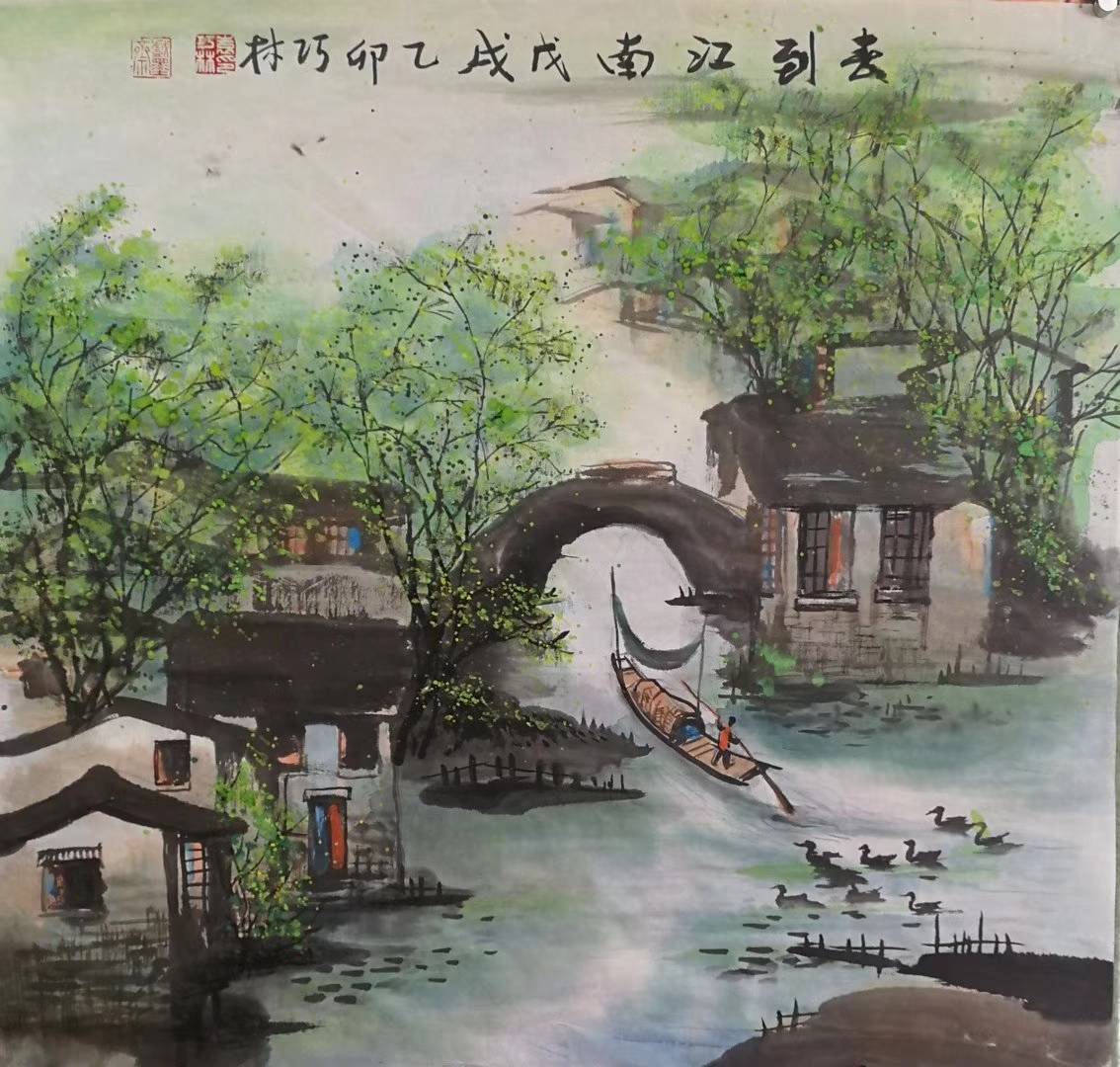

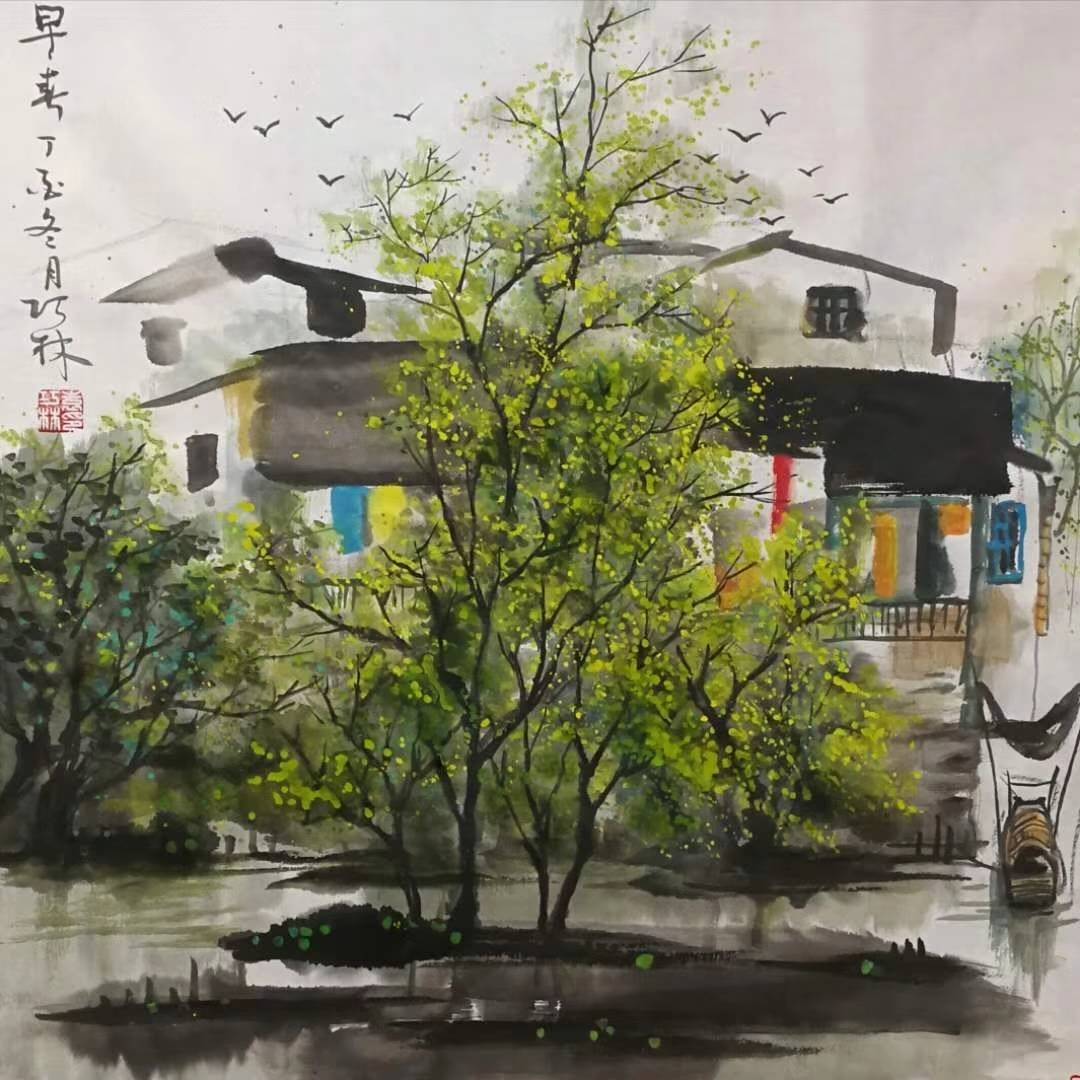

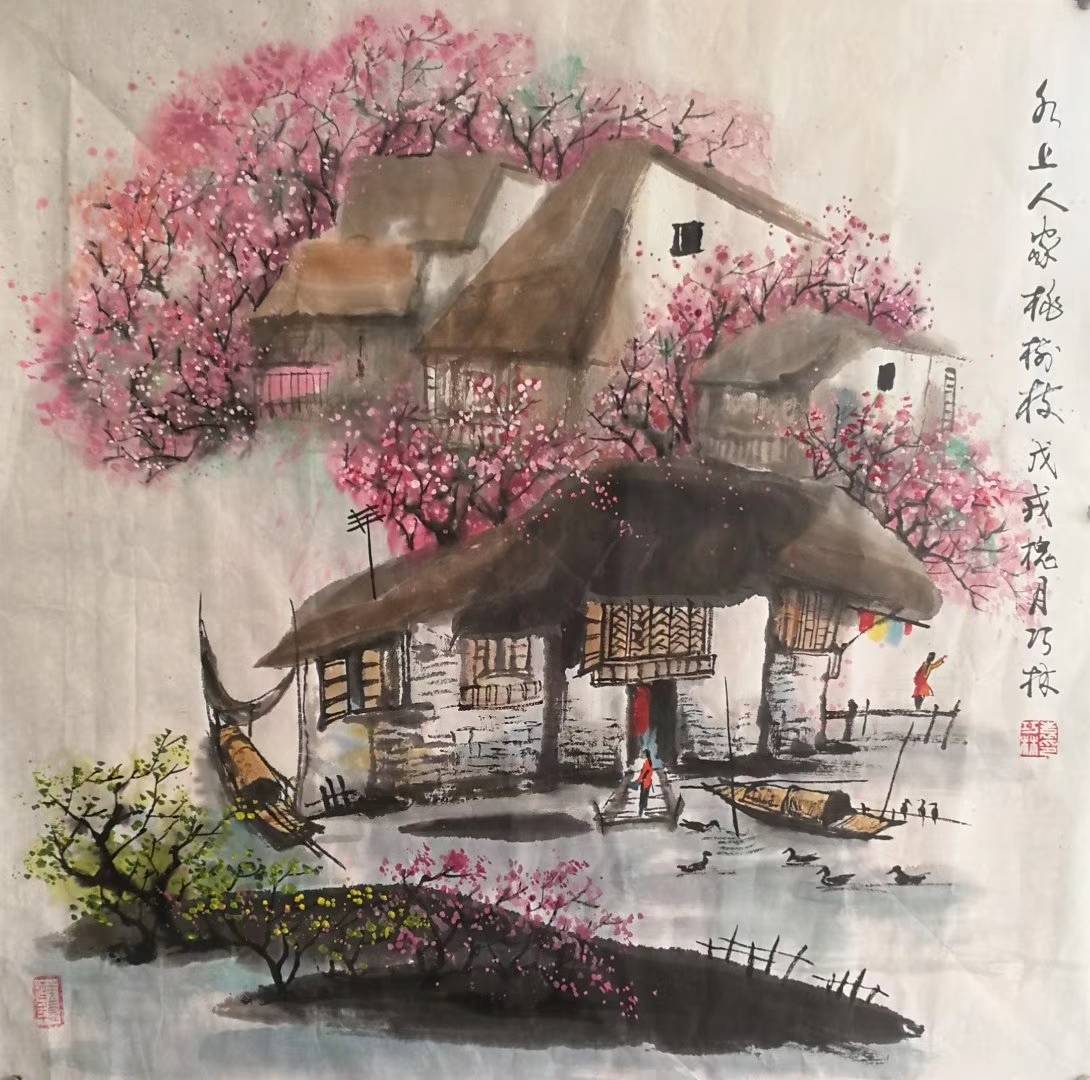

许是生于江南、长于水乡的缘故,袁巧林老师对于水乡题材的作品,总是分外偏爱。他一生从未停止过对江南水乡的描绘。画面中蜿蜒的河流环绕着屋舍,两岸景色恬淡,映照于平如镜的河面之上。细细观来,远处的河岸边密集的人群,俏皮天真、布局精妙,他们或驻足观望,或漫步其间,相映成趣细细观之,平静的河面之上,还有顽皮的小鸭子在追逐嬉戏,一派“春江水暖鸭先知”的景象。这江南水乡寻常一角,确是袁巧林老师成长之路上的深刻记忆。两岸植被,线条流畅、色彩沉稳,呈现片郁郁葱葱、生机盎然的景象。

正所谓因景造境、因情造境。如果没有情的注入,则物是物,人是人,二者毫不相干。仅仅对物象的模写,则必不感人。正如马致远之“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,若只此句,好则好矣,总是直白。

但随后一句“断肠人在天涯”,使得前两句描述一下有了生命:由具体的物,转化为人化的世界,成为故乡的符号,使得整个画面充满了情绪、情感和温度。而绘画亦应如此。而要完成此种超越,袁巧林老师的绘画,又须在水乡特色“四可”的基础之上完成更大的突破,这或许是画家下一步要思考的问题。就“四可”来看,即“世之笃论,有可行者,有可望者,有可游者,有可居者,画凡至此,皆入妙品”

创作是一种极为个体的活动,它所表现的题材、内容都应当是从熟悉的生活中来,是长期浸润其间的所感所受,真实是它的根本,没有了真实,就没有了艺术的鲜活性和生命力。

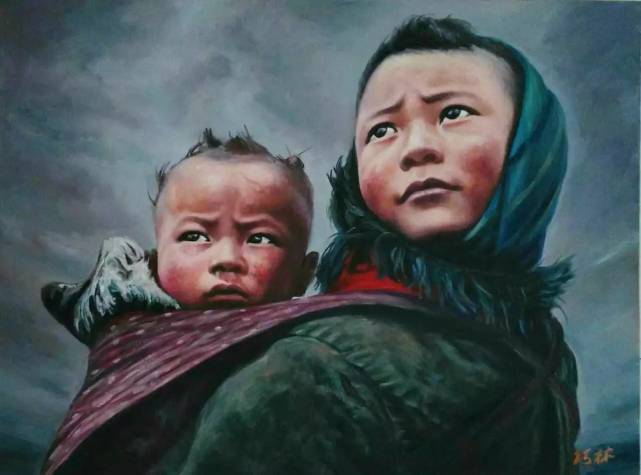

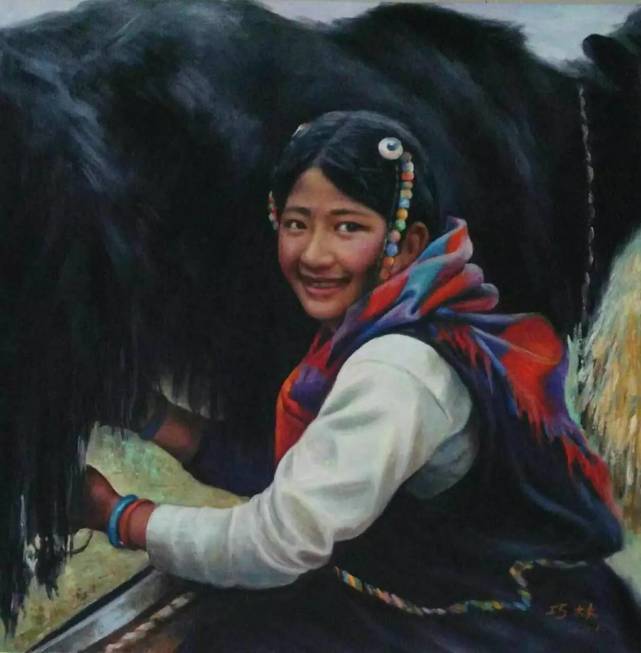

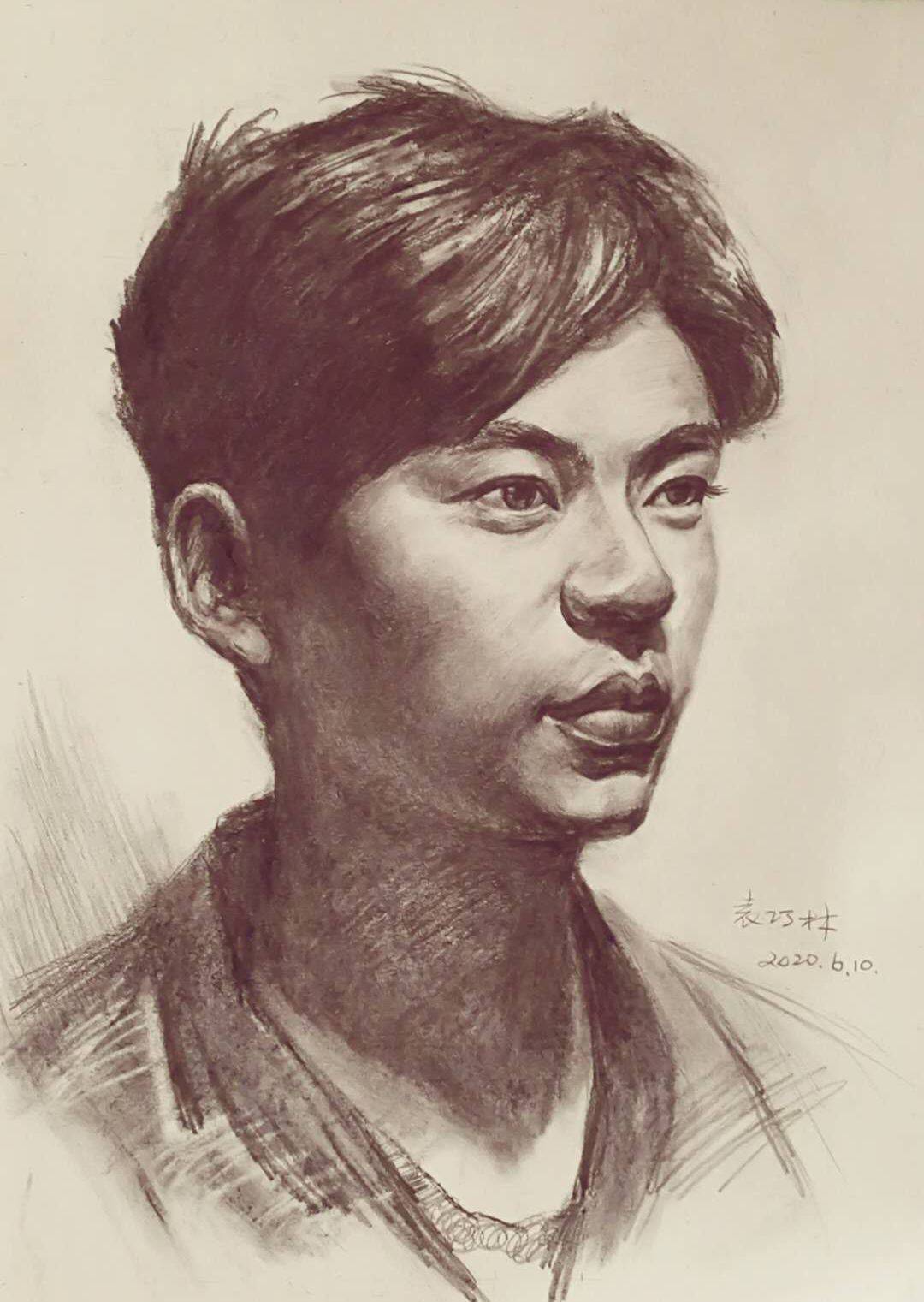

这些感受是高度唯我的,甚至是私密的,现实中许多难以言说的体会都可以通过绘画来表达,这也是人物画的一大优势,在叙事和表意上,它比山水、花鸟具有更大的直接性。从这个意义上来说,袁巧林老师的人物画旅途没有止境,因为生活没有终点,行走其间的所感所悟也会随着时间脚步的变化而变化,只要在这条路上,就永远有可以看的风景,也永远有可以言说的感悟。

总体而言,他的绘画艺术具有鲜明的古典气质,这在他以人物题材呈现方式上最能得到充分的体现。他的一系列人物绘画作品中,一贯以柔和的色调和含蓄的笔触,将观者引入一个恬和宁静的界面,《吻春》《莲的心思》等,这与当下难以摆脱的繁复嘈杂呈现出大不相同的境界,显现出艺术家的人文素养。这种近似于修为的艺术表现方式可谓一种古典主义的现代言说。画家在人物绘画创作中的优雅女性通常目视画者一方,或静雅沉思,或伫立凝望……显现了画家面对人物精神层面的内在思考;

作品中人物形象通常处在平光之下,形成微妙的形态形体轮廓,在光影的微妙变幻中凝聚成一份安然,“凡画,人最难,次山水,次狗马;台榭一定器耳,难成而易好,不待迁想妙得也。”

“艺术的目的不在模仿,而在传神”,“只有那表达某种神情的,才能称作艺术品。”这是否也告诉了我们该怎样欣赏袁巧林先生的作品?有了神情,诗意自然升起;有了诗意,情感还愁无处寄托?

物像之美,人文之叹

——评书画家袁巧林老师所乐在艺的水乡创作

自古以来以江南为母题的绘画创作摩肩接蹱,渐次亦形成框范和程式,愚以为清四王笔下的江南其实过多地顾及了宫廷绘画的庙堂气,层叠繁复间少了水乡的空灵与简逸。近现代以来,吴湖泛、陆俨少、钱松嵒、宋文治等艺术大家对表现新江南作了有益的探索,其艺术表现在传承基础上,越出传统的樊篱,形成了融物象之美、人文之美于一体的新江南画派!如今的画坛以画江南而扬名四海的有杨明义、刘懋善、汪钰元、胥力浦、许惠南等艺术家,他们活跃在当今画坛,独具个人艺术魅力!

和袁巧林老师相识,纯属偶然,虽然相识时间不算长,却有两年之久吧,可以说既存师生谊,又有同好情,更富知音缘。深知袁巧林老师博大深厚,气象非凡,我虽然常常欢喜赞叹不已,无奈只有“仰之弥高,钻之弥坚”的感叹。个人才德不及,感到难以表达自己的心境。也许,他身边的人都有过这样的想法,都有过类似的纠结。

《礼记·少仪》说“士依于德,游于艺”,清楚表达了德与艺的关系。《学记》有言:“不兴其艺,不能乐学。故君子之于学也,藏焉,修焉,息焉,游焉。” 兴其艺,游于艺,从而乐于艺,所“乐”在“艺”。

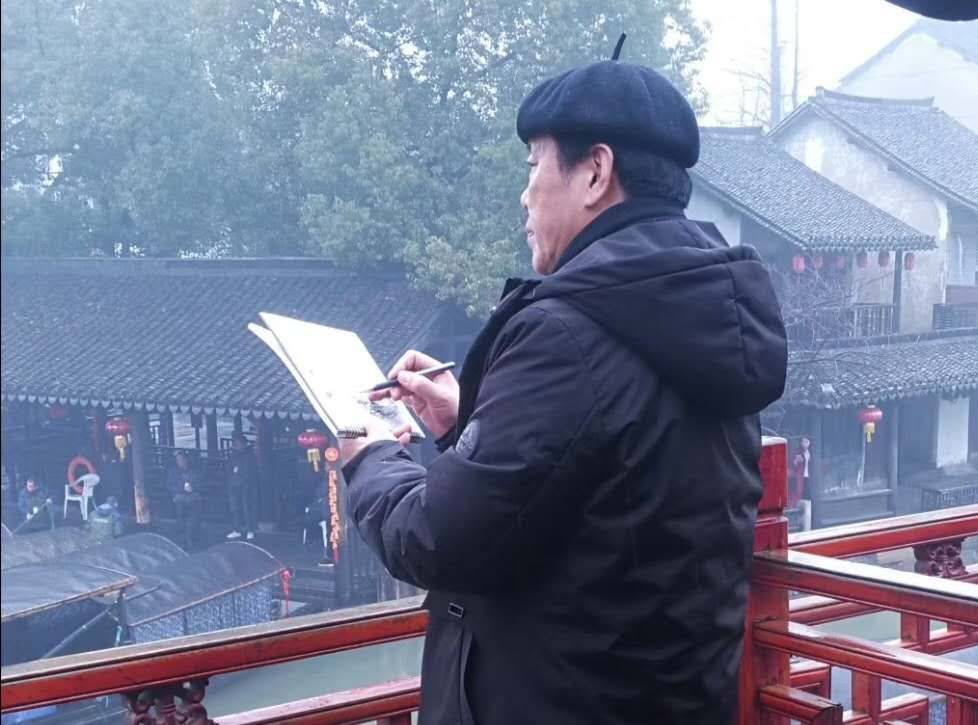

袁巧林老师的江南水乡作品,明亮而温和,既有微妙细致、不厌其烦的描绘,也有疏旷、酣畅、自如的挥洒,画面上自然流淌的水迹,和笔触横扫的留痕。凝神注思,笔者窥探到他常借用中国画的“勾勒”技法,同时又把水彩技法应用其中,创作中既保持了对于景物具象感受的尊重,又表现出了画面形式的开放性,有探索写意表现的倾向。近几年他曾多次在各地写生。

创作了一批优秀的作品,这些作品构图饱满、色彩丰富、笔触奔放,在作品里,极注重承序传统的表意精神,所写一树一石,一桥一舟,一山一水等必融铸浓烈的情怀,必发掘展示其蓬勃生机和醉人美感!我每欣赏袁巧林老师的作品,都能从其笔墨韵味中感受到浓郁的江南情怀、水乡风华,浪漫诗情!这幅《江南秋色又一新》布局宏大深远,构图多变,笔墨设色苍茫浑厚且清气自然,富有层次韵律,气韵沛然,江南独有的小桥流水人家的地域风情、灵秀湿润的自然环境皆灵气逼人的跃然纸上,作品在审美文化上形成了飘逸柔媚的艺术特质!

袁巧林老师长期深入生活,常年坚持对景写生,使他对传统技法有了更深刻的认识,传统技法都是前人在实践中总结的宝贵经验,它是从具体的山水描绘中提炼出来的,显示一方山水的特征本质,不是什么地方都可以用。而袁巧林老师在创作中坚持面对生活和艺术决不能油滑,唯有虔诚,方能获得山水的元气和笔墨的清新和灵气,因此我们每次欣赏袁巧林的作品总能从画面中读到一种除了美,还有叫做认真严谨的东西,这是身为艺术家应有的一种态度!

在袁巧林老师的艺术思维下,创作指向非常明确,主题上他侧重人性本质的表达和渲染,“出淤泥而不染”直指不同境遇中人的生存状态和精神面貌,技法上大胆创新,内涵呼之欲出又若隐若现,思绪溢于画面又神秘莫测,作品中强烈表达江南画家的情感,两者的相互一致,达至“我画我心”等艺术新境。

自古以来,莲塘清趣和小桥流水人家的江南气息一直就是文人墨客的最爱之一,每欣赏袁巧林老师老师的水乡作品,我都在想,袁老师前世一定是与水乡有渊缘的,而他的心中也必定有一片盛开的水乡,所以才有了他诸多精彩的水乡之佳作!关于中国画表现江南气息的作品,有许多传世经典佳作,而袁巧林老师的系列作品很容易让人想起朱自清《荷塘月色》呈现的那种唯美画面!这幅《家傍绿水万年兴》作品中,袁巧林老师以浓淡相宜的墨色,以刚柔相济的线条,勾勒出了一个“风情万种”的水乡,有一种文字般娓娓道来的韵味,吸引和感染着欣赏者的视觉,把人带入了那一片曾梦过的意境……

袁巧林老师的作品让人感觉轻松和明媚,他把大自然的美表现在艺术作品中,即有艺术章节的升华,也有对生活美的升华,他的水乡细节表现着对生活的感悟,对艺术传承的理解,对人生最美好的追求,同时表达着他对自然美的潜心知悟,以及热爱生活的更多美好细节!

他之所以是一位让笔者尊敬的艺术家,根源于袁巧林老师艺术地再现出生活中自然的美,收放自如且注重画面美的和谐与构成,他笔下的作品就像他的名字,繁密丰茂而生机盎然,或热烈、或幽静、或欢快、或恬淡,呈现出一种繁荣昌盛的景象,洋溢着时代笔墨精神和中国文化的正大气象,这也正是他作品的境界所在!

江南是个好地方,从古至今都是画家们非常向往的地方。从全国解放前后到现在,国内外很多著名画家都先后到过江南、画过江南。他们当中,有的虽在偏远地区工作,但却长期坚持描绘江南,以表现水乡题材成名成家;而袁巧林老师一生扎根江南,将江南的神奇与大美,留在纸上,传向远方。

评袁巧林老师油画创作的灵魂

——精神产品所应体现的情感力量

中国绘画的体格演变在历史的场合中一直进行,但这种演变,始终是在传统的大框架之内进行的,就算是石涛,八大这些在当时看来的离经叛道者,也还是传统意义上的文人画家,直至“85美术新潮”以后,中国传统绘画界中不得不对自己所置身的画学审美和传统体格做一番深刻反省,而这一时期,西方文化对中国传统绘画审美的思想的冲击无疑是巨大的——油画。

如果说郎世宁将西方肖像画真正传入中国宫廷算起,那么中国油画肖像不过两百多年,然而,各个时代的艺术家们可能艺道各有不同,且风格各有不一,但殊途而同归,共同的艺术理想促使在现实主义和浪漫主义的旗帜下,扩展艺术思维,挖掘艺术情感。我们正是在这样一个大的文化语境下来解读和欣赏袁巧林老师的油画创作的。

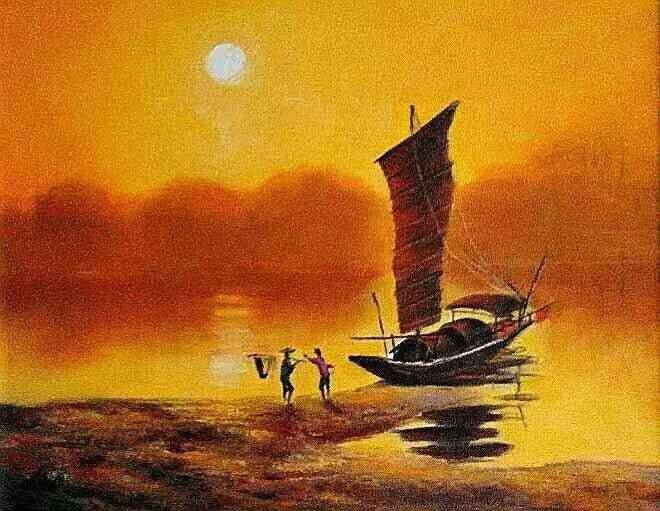

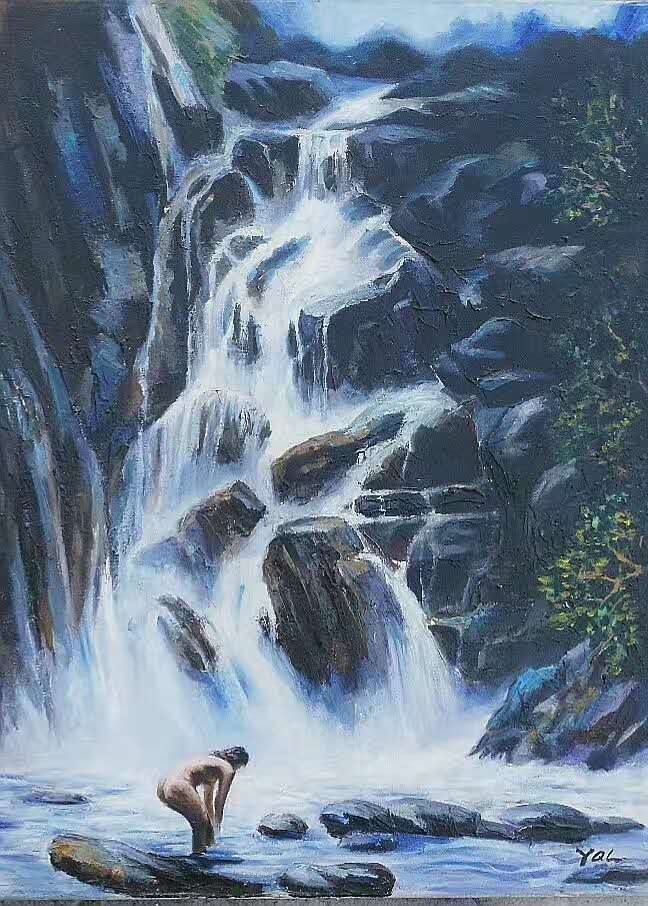

欣赏袁巧林老师的油画创作,在富有生意的形象中,不论是江南水乡的风景图抑或是人物画,总是有人的情怀慢慢渗透,流露期间。

庄子说道“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说”,自然孕育了人类,同时也孕育了万物,万物皆有生命,但是人类自身在发展的过程中并不完全这样认为……

在袁巧林老师的笔下,江南水乡品读到的是一副文明的幽居图,是远离尘世,远离纷争,自然古朴,宁静超脱的生活观和价值观,自然却又自信,实际上,这是另一种意义上的文化寻根,只有在尘世的喧闹里身心疲惫的人,只有在心灵的跋涉中遭遇起伏的人,只有在生命的求索中愈渐颖悟的人,才最有可能具有这种回归的意识。

生于江苏常州的袁巧林老师命运注定他是个江南之子,映进在他童稚清澈的眼睛里的,是江南的水乡所温柔的时间,袁巧林老师直接用人类的感情将不朽的艺术呈现在我们眼前,用不着语言,也用不着思辨而使人们领会其中的韵味。

作为艺术家或者艺术品来说,最可贵的就是一种朴素,纯粹而自然的状态,让人的感觉不止是停留在视觉上而是在心里,以心灵感悟一种有生命意味的画面,他把一副描绘女子和春色的作品命名为《吻春》,在取光色关系时并不拘泥于固有色,而是自定基本色调来处理对象,在画面中,既有淡雅轻松的浅色调,也有浓郁饱满的深色调,既有红黄柔和的协调,更有单色渐变的统一,由此使画面更加凸现立体之效,直接写意:女人如花,花与女人的美丽自是不言而喻的,从而使画面和主体在相互关系中达到了回归,这已然不难看出成为袁巧林老师油画探索的主要方向。

构图是作品形式美的一个重要因素,在满足人审美需求的同时,也传递着某种思想,欣赏者可以从不同的构图中得到或平静或稳定或倾斜或压抑之感。

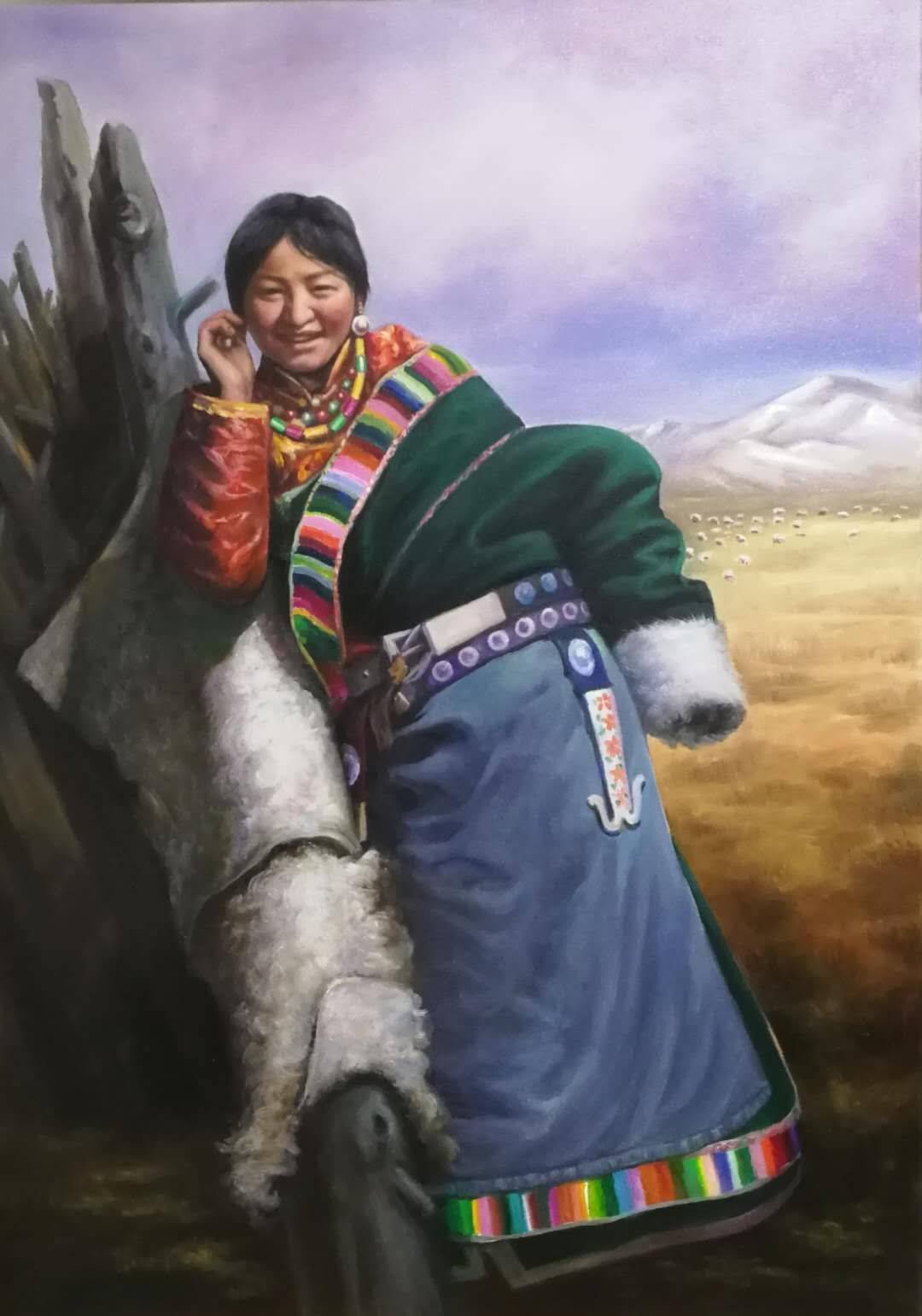

从细节看,袁巧林老师的这副作品,偏重土黄,注重对比,并在对比之中完成优雅的装饰性,因而才能在画面中保持一份久远的雅致,显示出与生俱来般的灵动,看得出袁巧林老师进行创作时在积极主动的思考,辨识,寻找,实验和积累着某种绘画表现语言的自我定位,及其探索,生发,构建的可能性,无论从画面经营,人物造型,笔墨设色和情节意趣等方面,都极具鲜活的时代气息,在他题材丰富的创作中,人物和水乡创作显得更加突出。

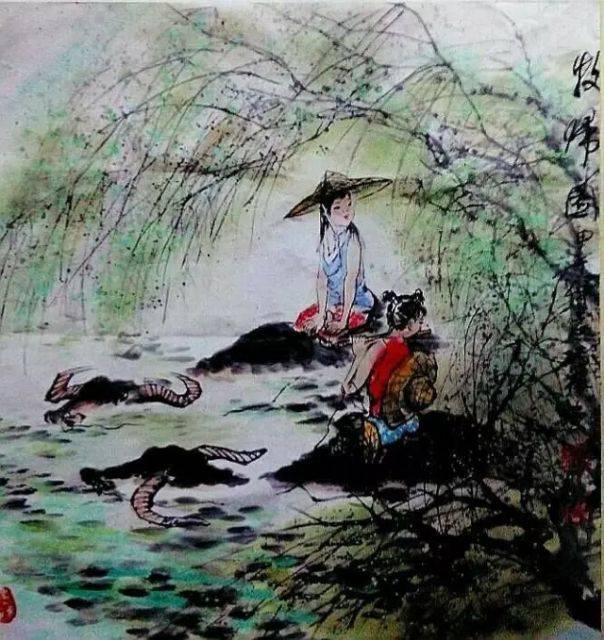

不见心相许,徒云脚漫勤。摘荷空摘叶,是底采莲人。 ”荷塘撷一朵莲花入怀,挽一沁清香入鼻,在荷塘摇水渡过一个个的日夜,匐在木船上听水的跳跃,不由得让人想起 耶溪采莲女,见客棹歌回。

笑入荷花去,佯羞不出来。在此图中,画面中的女子在莲的世界中去感受喧嚣中的一份静好,这不止是单纯的欣赏那一池的莲花,而是透过一处风景感受岁月的沧桑,品位历史文化,体现了画者袁巧林老师对艺术的把握和深刻的领悟。

袁巧林老师的作品之所以能如此贴近艺术本质与艺术规律,并始终坚守中国画的审美特质。在笔者看来,在于他对传统精神的科学认识与动态把握,致使他超越了技术层面的物质性,而以精神层面为出发点,去表现心灵的印象,精神的家园。

正是这一点袁巧林老师把传统带入了当代文化语境,植入了他江南水乡和人物画的文本中。在袁巧林老师那里,传统完成了从过去时到现代时的转换,并焕发了新的活力与魅力。

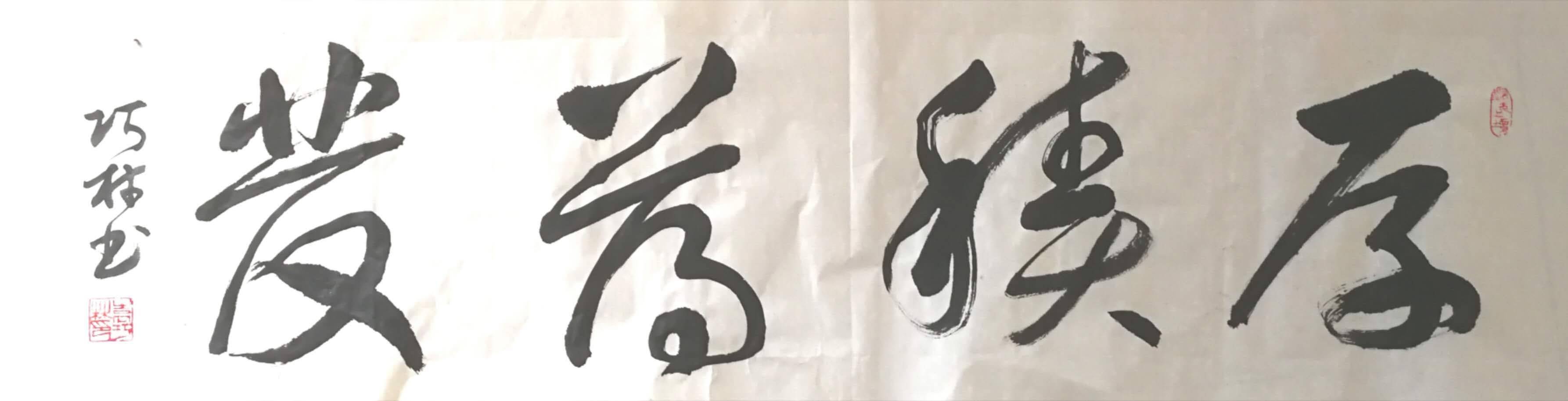

验证了艺术总是现代的一句名言,以作品去证明了传统的多维性与多义性,以及延伸与发展的诸多可能性,因此传统成为袁巧林老师再发现再创造的资源。在传统笔墨魅力元素中,增加其新的内涵,开掘其新的外延,赋予其新的价值判断,也是袁巧林老师创作的核心所在。

细观近两年来袁巧林老师这批水乡创作和人物创作作品,清晰的看到对中国意象造型艺术审美思想的精妙运用与表现,呈现出有异于西方写实风景或抽象绘画的艺术特征,给人一种文化自信和耳目一新的视觉效应。

画面中完美融合了国画、书法的书写性笔触和意向造型理念,巧妙掌控现代主义有意味的点线面形式语言的综合运用,同时将画面平面化、单纯化,有机融入留白,造成画面的丰富性与随意性,画面充满激情,生动有力。

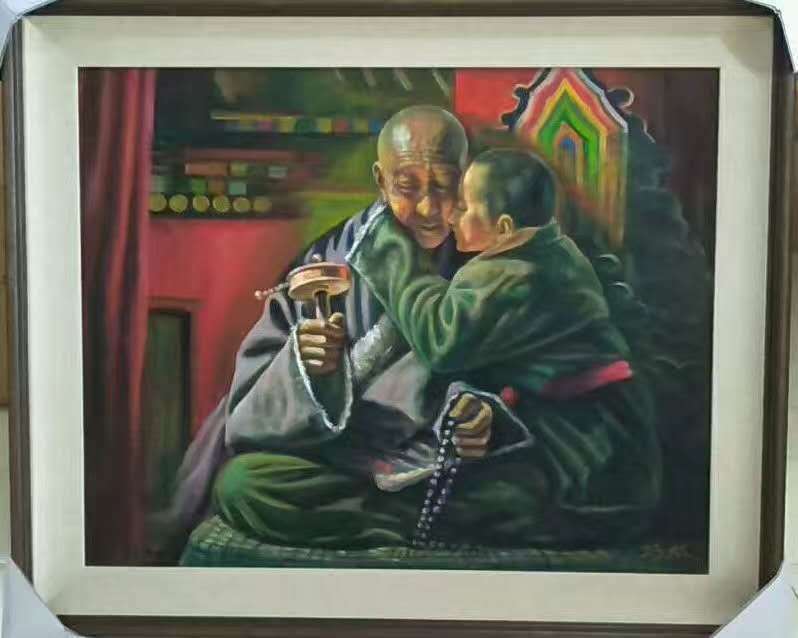

欣赏这类带有民族特点的人物创作,从艺术学的角度分析讲,袁巧林老师作品的灵气是不可模仿的,艺术创作的这一趋向,除个别人的作品也许可以找到它的母本外,而袁巧林老师是在追求自己的个性,画面深沉、沧桑、思索中,有种热烈的情怀游于画面之中,人物那坚毅的神情与目光,时不时用色的趋暖与大红色的大胆运用,无不是画面人物思绪的沉着与平静中,有着一种独特的热烈感的生动体现。

作为一个画家,其重要之处并不在于他的表现技法,也不在于其洒脱的艺术风格,其价值在于他的创造性,在于他的心灵诉求,在于他所进入的独特精神领域。袁巧林老师以感动心灵的意境和精神守望,表现出画家强烈的艺术魅力,以及由此带给广大观者的启迪。其作品笔墨语言是精湛的,形式是纯粹的,表现是本质的,这就是一种艺术自然的境界,这就是袁巧林老师。

水乡是话不仅的题材,作为画家,袁巧林老师将自身的精神提升到一个“空灵而饱满”的境界,作品的艺术张力留给了欣赏者一个清新空灵的唯美世界,灵气的水乡处处浸润着袁巧林老师的情感,意趣,才气与性情,真想和袁巧林老师一起荡轻舟,醉饮荷,步青果巷。

“志之所趋,无远弗届,穷山距海,不能限也;志之所向,无坚不入,锐兵精甲,不能御也。”祝愿袁巧林老师在艺术的道路上走的更远……

憧憬

——现实世界在艺术思维下的审美表现

我们生活在逼仄紧张而物欲横流的时代,名缰利锁各各相绞,眼前未必全是苟且,远方未必也都是诗,现实社会充满着各种诱惑,人们在实现各自的追求过程中也表现着各自不同的人生态度,而在现实世界里追求艺术思维下的审美表现,是我理想中的一种生活状态,同时也是我对油画艺术的一种态度。

对于创作,我更认为是一种对生命能量的锤炼,在一个又一个孤独的寒暑当中,去研究构图,形体,空间,色彩,笔墨,用笔,去感受生活中的点滴,去感受人情冷暖,去感受生活中的跌跌撞撞, 然后以朴实的绘画题材,严谨的造型,厚重的色调,包含激情的笔触来表达内心真实的感受,握住这支画笔,我想把更多的话题留给当代的青年人。

这一代人情绪是极其厚重的,他们从改革开放的社会大潮中走出来,多年后又朝着改革发展的更高处走去,无论是从性情特质到历练修养的嬗变,两条细长的腿有力而执着,跨越着,攀爬着,显出些许的平和与自信,显出许多的矜持与悲壮,挽一挽裤腿,揩一把汗水,仰面朝着社会最需要的地方望去,他们必然有着巨大的未来空间和探索价值

这不仅仅是他们奋斗,努力之后的现实转变,更是心境,情景和审美趣味变化的体现,“不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香”, 只有默默地低头在属于自己的那片耕地上耕耘,不要企图被人回来为你承担,因为每个人都有属于自己的那片土地,每个人都有那逃避不了的责任,处身在竞争日益激烈的社会,不能退缩,因为退缩就意味着失败。

风月有情时光荏苒,山长水远时不我待。人生应该是有意义、有情趣、有价值的,而不应该惰于奋斗,惰与努力,这样的人生注定会黯然无光,看不到前途。但相反,如果拼搏奋斗,功夫不负有心人,人生一定会大不一样,会大放光彩。梦想有时很遥远,有时却又很近。诚如出生于美国密歇根州安娜堡市的大卫·津恩,就用自己30年的经历告诉我们:只要坚持不懈地为实现自己的梦想而努力,那么终有一天可以化梦想为现实。

人生苦短,岁月如梭,而立之于天地之间,在有限的时光里,竭尽全力把自己从事的工作做到精致,做到完美来展示生活芬芳的情愫和高雅的审美情趣,以及对人生的感悟和思考,今天,我以“憧憬”命题,也是对自己提出的更高要求,艺术不仅是题材中达到油画造型、语言的纯粹,光与色的和谐,还是艺术思维需要在现实世界里展示审美的需要,相信行走在奋斗之路上的每一位都会“仗剑行千里”“潇洒送日月”在沉静恬淡的心域里 ,耸立起大山的峭拔陡绝。

青果巷的人文传承

常州之美来天地,古巷春色变古今。“青果古巷”有着两千五百多年灿烂辉煌的历史,文化底蕴厚重,“中吴要辅,八邑之都”这里曾开古城之先河,物华天宝,人杰地灵,地因人胜,域以文名,青果巷位于常州老城区中部偏南地段,是常州市内保存最为完好,最负盛名的古街巷,她不仅保留了不同历史时期的部分历史遗迹,还保留有淳朴秀丽的传统建筑和名人故居,与古运河毗邻而居,呈现一派江南水乡之风韵。

“天下名士有部落,东南无与匹常俦”,赖人文传承,袁巧林老师生于彼而长于彼,放眼的一马平川启迪了他无尽的艺术遐思,“高洁如天,厚博如地”的古巷人文精神孕育了他坚毅的生命坐标。

赏袁巧林老师近作《雨夜寻故》,你可能体会到她的孤独,也可能想象到她在寻找,寻找她的亲人寻找她的所爱,由此可知,袁巧林老师的创作是通过具有生命的实体来揭示人对内心真实情感的的审美同构心理,借物抒情,再以此来传达美好的愿望和理想,画面雅淡而英气迎人,每一幅都蕴含一个故事···一段感情。

在细腻的画面描绘中,蕴含着微妙的深度,像岁月一样,像时光一样的有着无数壮美和孤独,可见袁巧林老师在赋予作品的同时,也丰富了其精神内涵,其作品总是充满思想性,耐人寻味,观其画,可心生清静,也可生思考,如果不去慢慢寻找,不去认真感受,绝对就会错过很多比生活还美的细节。

《雨夜寻故》80X80CM 艺术家常常以“子非鱼,安知鱼之乐”来回答世俗人对自己青灯残卷、刻苦临池的不解。常州的袁巧林老师也同样以这样的方式来面对他人的疑问。艺术,既是一种精神享受,也是一种生命的考验。

因为在这个物欲横流的世界里,注定是欢乐伴随着痛苦的。但能够承受得了大痛苦者,才会感受到大欢乐;能够经历大磨难者,才会获得大自在,这也是袁巧林老师在追求艺术的道路上带来的人生境界的综合体验。 生活还须几多遐思,对于艺术,袁巧林老师有着自觉的艺术追求。

古镇夜市 仔细赏读袁巧林老师笔下的《雨夜寻故》,色泽明快,静气优雅,画面上的人撑着一把伞,恍若酒后的流浪,外界的喧嚣忘了她,她也忘了外面的喧闹,勾画出一股宁静的氛围,画面独有一种静谧,但又不是沉默的,而是仿佛有低低倾诉的声音,水珠轻轻滴落,脚步声伴着雨打伞叶的声音 ```````,

一切都显得那么有内敛又有张力,柔韧如滴水穿石,不爆发出来,反而更有力量,在袁巧林老师的创作下,画笔与画刀交替刻画,刚柔相济,方圆并用,坚持立骨造型,用锋取势纵神,通过水墨和色彩的氤氲渗化,使画面虚实相生浑然一体,气韵天成,穿梭在古巷里,享受内心的那份宁静,仿佛真的让人感觉到一个人的时光就是这般散漫,也会让观者有种想要偶尔陶醉于此之快。

袁巧林老师的画贵在自然,作品中甚至看不出刻意经营的痕迹,而是意所未设,笔之为开,无需修饰,自然而然,一切皆妙在无意之间,给人一种自然主义的神秘感,将我们带进灵魂深处最柔软的地方——我们的儿时伙伴,我们的青春记忆······而 袁巧林老师以艺术为载体,用一支行云流水的画笔以其独特的笔墨语言和表达符号来表达自己对青果巷的回忆。

在画家袁巧林老师的笔下,我们会更一步相信,那些对青果巷的追随者相比严谨,丝丝如扣的剧情本身,带给人们更多的是光明和希望,诗意和温情!

韩玉臣两幅油画作品被俄罗斯国家博物馆收藏...

8月30日,俄罗斯文化部前副部长、国家博物馆馆长阿拉·玛尼洛娃,向中国画家韩玉臣颁发了《炊烟》和《圣心天昭》两幅油画作品的收藏证书,同时介绍了7月6日至8月30日韩玉臣在俄博举办展览的盛况,高度...

单建征:“非遗”匠人用雕刻“留住”乡愁...

一块木头,从木材变成木雕工艺品,需要工匠的精雕细刻。近日,在衡水市级非物质文化遗产单氏木工雕刻传承人单建征的家里,数不胜数、形态各异的木雕作品无处不在,令人目不暇接。单建征,中国工艺美术学会会...

孟树锋:用耀州瓷记录时代 记录生命旅程...

中新网西安7月23日电题:“陶瓷为命”的非遗工匠孟树锋:用耀州瓷记录时代记录生命旅程作者李一璠阿琳娜“用瓷器记录时代,记录我自身的生命旅程。与陶瓷结缘的这一生,我时常感恩这是命运的馈赠。”第...

黄永玉:我一辈子去过南京两次……...

“我们的父亲黄永玉因病于2023年6月13日3时43分离去。我们尊重他的意愿:不举行任何告别,追悼仪式。”6月14日,著名画家黄永玉子女向外界发布了消息。黄永玉,1924年7月9日(农历)出生在湖南省常德县(今常...

“画坛鬼才”黄永玉去世,骨灰作为肥料回到大自然去...

黄永玉于6月13日去世,其子女在今天发布的声明中公布了这一消息。声明由黄永玉的子女黄黑蛮、黄黑妮、李洁琴携孙黄香、黄田共同发布,声明称:我们的父亲黄永玉因病于二O二三年六月十三日三时四十三分...

书画家黄永玉去世不举行任何告别追悼仪式...

据央视新闻消息,6月14日下午,黄永玉先生子女黄黑蛮、黄黑妮、李洁琴携孙黄香、黄田发布讣告:“我们的父亲黄永玉因病于二〇二三年六月十三日三时四十三分离去。我们尊重他的意愿:不举行任何告别,追悼...

艺术家电子档案数据库

艺术家电子档案数据库 人民收藏网拍卖推荐

人民收藏网拍卖推荐